こんにちは!住友林業で注文住宅を建てました、あいすです。

注文住宅を建てるうえで、最も重要なポイントのひとつがお金のこと。

みなさんは、家にかかる費用をどこまで把握できていますか?

FPさんにも相談して、

住宅ローンは問題なく返せるって言われたし、大丈夫!

本当にそれだけで大丈夫?

この記事では、家づくり経験者である筆者が、注文住宅に住んでからかかるお金について、実際の費用感も交えながらわかりやすくご紹介します。

- 住み始めてからかかる住宅ローン以外の費用

- それぞれの項目の説明と費用感

- 予算管理のポイント

マイホームハイになって予算ギリギリで購入しないように、建てたあとの生活もしっかり見据えておきましょう。

それでは、さっそく見ていきましょう!

\ 住宅ローンの一括比較が無料でできる!モゲチェックはこちらからPR /

住宅ローンの一括比較が無料でできる!

\ モゲチェックはこちらからPR /

「モゲチェック」について、詳しくはこちらをチェック!

モゲチェックの使い方と評判を解説!住宅ローンを比較して金利を安く

住宅ローンに含まれる費用については、こちらをチェック!

【注文住宅の費用を知ろう!相場や内訳、坪単価について解説】

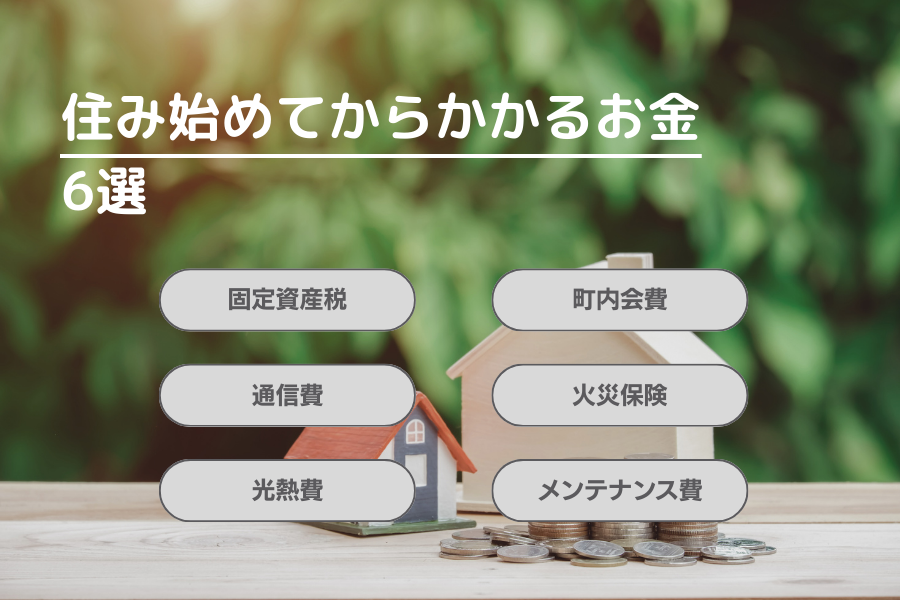

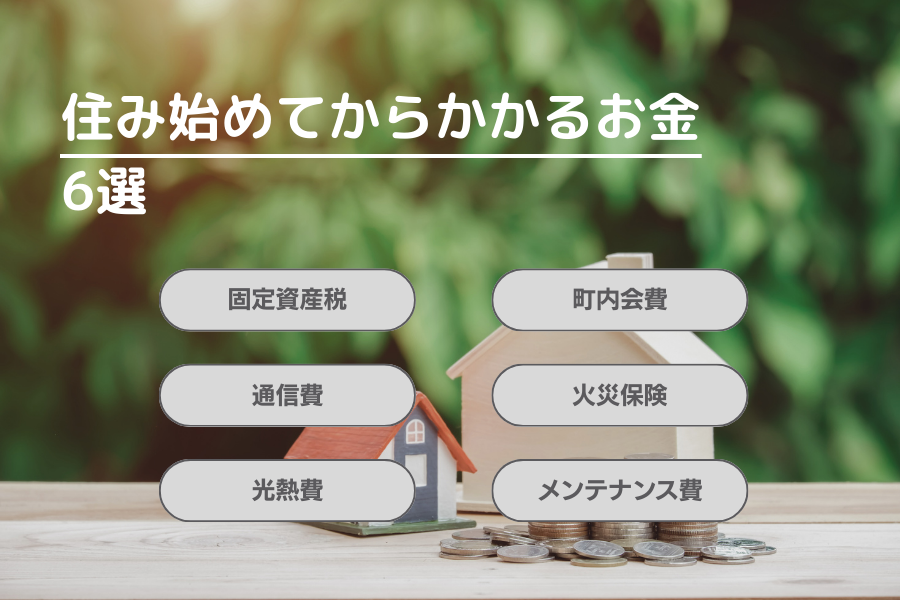

【注文住宅】住み始めてからかかるお金6選

注文住宅に住み始めてから、住宅ローンの返済以外にかかるお金は下記のとおりです。

| 項目 | 概算 |

|---|---|

| 固定資産税 | 戸建ての相場は年額10〜15万円程度 |

| 町内会費や 自治会費 | 年額約数千円〜1万円 |

| 通信費 | 月額5,000円前後 |

| 火災保険・ 地震保険 | 年額約1.5万〜3万円 年額約3万〜4万円 |

| 光熱費 | 年額約1〜2万円程度 |

| メンテナンス費用 | 月額1万〜2万円積立 |

それでは、それぞれの項目について具体的に見ていきましょう。

固定資産税

固定資産税は、土地と建物の両方にかかる税金。簡単に言えば、「持ち家は資産に当たるので、その分の税金を毎年納めてください」という仕組みです。

具体的な金額は、地域や土地・建物の広さ、設備、築年数などによって異なりますが、新築戸建の固定資産税の平均相場は、年額10〜15万円程度と言われています。

筆者は新築戸建ての注文住宅を建てました。

建物の固定資産税については、入居後下記のような流れで調査が行われ、税額が決定しました。

連絡が入る

設備や内装の仕様を確認する

なお、新築戸建住宅の建物部分の固定資産税には、軽減措置が設けられています。

さらに、次のいずれかの認定を受けている場合は、軽減期間の延長も可能です。

- 長期優良住宅

- 認定低炭素住宅

一方で、土地にかかる固定資産税は「路線価」などに基づいて評価されます。

こちらも、住宅用地で一定の条件を満たしていれば、軽減措置の対象となります。

町内会費や自治会費

戸建てに住む場合、多くの地域で町内会や自治会への加入を促されます。

自治会等への加入にあたっては「町内会費」や「自治会費」の支払いが必要で、金額は年間数千円~1万円前後が一般的です。

町内会費・自治会費は法律で義務付けられているものではなく、加入も支払いも任意です。

とはいえ、地域によっては町内会に加入していないとゴミ集積所が利用できない、回覧板が回ってこないなど、日常生活に支障が出るケースもあります。

防犯や防災の観点からも、地域の人とのつながりは持っておいた方が安心です。

よほどの事情がない限り、町内会や自治会へは加入しておくのが現実的と言えるでしょう。

通信費

インターネットの利用料や、テレビ視聴のための費用も、住み始めてから発生するランニングコストのひとつです。

特にテレビアンテナの設置については、賃貸住宅ではあらかじめ設置されているケースが多いため、見落としがちかもしれません。

おおまかに発生する費用項目は下記のとおりです。

- インターネットの月額利用料

- Wi-Fiルーターの購入費用

- テレビアンテナの設置費用 or 光回線によるテレビオプションの月額料金

インターネットについては、ほとんどのご家庭で契約することになるでしょう。(スマートフォンのテザリングなどで完全に代用する場合は別ですが⋯)

テレビについては、そもそもテレビ番組を視聴しないという方も増えているため、ライフスタイルによっては費用がかからない場合もあります。

火災保険・地震保険

万が一の災害や事故から生活を守るために必要なのが、「火災保険」です。

火災保険はとても大切な保険で、賃貸住宅に住んでいる方も基本的に加入しているはずですが、普段はあまり意識することがないかもしれません。

火災保険の金額は、補償内容や建物の構造・評価額などによって大きく異なります。

また、同じ補償内容でも保険会社によって火災保険の保険料が変わるため、相見積もり(複数社の比較)をとるのがおすすめです。

火災保険の相見積もりをとるなら⋯

\インズウェブの一括見積もりサービスが便利!PR/

インズウェブの

\ 一括見積もりサービスが便利!PR/

「インズウェブ」について、詳しくはこちらの記事をチェック!

【知らないと損】最適な火災保険は?比較サイトはインズウェブがおすすめ

一方で、「地震保険」に加入義務はありませんが、地震による損害は火災保険だけでは補償されません。

補償内容や上限金額をよく確認した上で、家族構成や土地のリスクに応じて判断しましょう。

火災保険や地震保険の保険料は年々見直される可能性があるので、数年ごとに再確認するのもおすすめです。

水道光熱費(水道・ガス・電気)

水道光熱費は、下記のような条件によって大きく変わります。

- オール電化orガス併用

- 家の広さ

- 世帯人数

- 採用している設備

- 太陽光発電の有無

このように、住宅の仕様やライフスタイルによって水道光熱費の金額は異なるため、ご家庭ごとのシミュレーションが重要です。

近年は電気代や水道代の値上げも話題になっており、現在の費用だけでなく、将来的な値上がりリスクも踏まえて検討しておくと安心です。

ちなみに、我が家はオール電化+太陽光パネルを導入しています。

- 電気代:冬場で売電価格を差し引いて月額約15,000円前後

- 水道代:地域の補助金等もあり、月額3,000円前後

- 最近の電気代(売電差引後)は80円だった月もありました!

メンテナンス費用

持ち家に住む以上、建物や設備のメンテナンス費用は自己負担となります。

新築戸建て住宅でも、長く快適に暮らすためには下記のような定期的なメンテナンスが必要です。

- シロアリ対策(10年ごとの再施工など)

- 外壁の塗装やシーリングの補修

- 屋根の点検・補修

- ベランダやバルコニーの防水工事

このほかにも、下記のような設備の維持・交換が発生します。

- エアコンや給湯器の寿命に応じた交換

- 24時間換気システムのフィルター交換

- 浄水器のカートリッジ交換 など

突発的に高額な修繕費が発生するケースもあるため、毎月少しずつでも「メンテナンス費用」として積立をしておくと、いざという時に安心です。

「住み始めてからかかる費用」は、ライフスタイルや地域、家族構成などによって、これ以外にも発生する場合があります。

ぜひ「自分のケースでは何が必要になりそうか?」を照らし合わせて考えてみてくださいね。

予算管理はFPさんに任せっきりでは危険!

ここまでご紹介してきたように、注文住宅に住み始めてからは、住宅ローンの返済以外にも多くの出費が発生します。

暮らしを快適に保つためには、こうした住宅ローン以外の費用も含めてしっかりとシミュレーションしておくことが大切です。

注文住宅の打ち合わせを進めるなかで、住宅ローンの返済シミュレーションをするために、ファイナンシャルプランナー(FP)さんに相談できる機会が設けられていることも少なくありません。

ただ、このFPさんのシミュレーション結果をすべて信じてしまうのは危険です。

ハウスメーカー側が紹介してくれたFPさんは、「家を買ってもらう」ことが目的になっている可能性もゼロではありません。

そのため、そのハウスメーカーで家が購入できるようなライフプランを提案されるでしょう。

また、ご自身でネット上の住宅ローンシミュレーターを使ったり、あらゆるパターンを想定して計算してみた場合でも、「住み始めてからのお金」は意外と見落としがちです。

特に、今は賃貸に住んでいて初めて家を建てるという方は、「持ち家特有の支出」がどれくらいかかるかをまだ実感しにくいかもしれません。

持ち家は、想像以上にお金がかかります。

あとから「え、これも自分で払うの?」とならないためにも、住み始めてからかかるお金を事前に知っておくことが大切です。

予算を立てる際のポイント3選

注文住宅を建てる人の多くが、資金計画の中心に「住宅ローン返済額」を見据えて検討します。

しかし実際には、上記でご紹介したように、住宅ローン以外にも毎月・毎年発生する出費が多数。

無理のない暮らしを実現するために、予算を立てるときに注意したい3つのポイントを整理しました。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

①「引越し後の生活費」まで含めて

資金計画をしましょう

家が完成してからも、固定資産税・光熱費・通信費・町内会費など、毎月の出費は続きます。

住宅ローンの返済額だけで予算を立ててしまうと、住み始めてから「思ったよりお金がかかる…」と苦しくなることも。

- 現在の家計+新たにかかる費用の見積もりを作る

- できれば1年分くらいのシミュレーションをしてみると◎

② 初期投資で抑えるか、後からコストをかけるかを

見極めましょう

例えば、太陽光発電や外構・収納などは、あとから追加・リフォームしようとすると余計にコストがかかることもあります。

一方で、室内の照明やカーテン、エアコンなどは、引越し後に必要最低限を揃えて、段階的に整えていくのもアリです。

- 「今しかできない工事」は後悔のないように

- 無理してオプションを増やすのではなく、“本当に必要か”で判断する

③ 固定費の見直しや、複数パターンの

シミュレーションをしましょう

契約する火災保険やインターネット、住宅ローンの借入先によって、同じ家でも支出は変わります。

最初から1社だけに決めず、相見積もりをとったり、条件を変えたシミュレーションをいくつか試すことで、あなたに合った予算感が見えてきます。

- 火災保険などは比較サイトを活用

- ローンシミュレーションは「返済額だけでなく生活費込み」で考える

火災保険についてはこちらをチェック!

住宅ローンについてはこちらをチェック!

まとめ【家は建てて終わりじゃない。

「建てたあと」が本番!】

注文住宅に住み始めてからかかるお金は、住宅ローンだけではありません。

この記事では、見落とされがちな生活費や維持費、メンテナンス費用などをご紹介しました。

せっかく満足のいくマイホームを建てても、その後の生活が苦しくなってしまっては本末転倒。

だからこそ、「建てたら終わり」ではなく、「建てたあとが本番」という意識がとても大切です。

大きな買い物である住宅だからこそ、建てた後の支出まで見越した資金計画を立て、無理のないローン返済と安心できる暮らしを両立させていきましょう。

この記事が、みなさんの家づくりや暮らしの安心につながれば嬉しいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

注文住宅にかかるお金についてまとめました。こちらからチェック!