こんにちは!住友林業で注文住宅を建てました、あいすです。

注文住宅を購入することを決め、ハウスメーカーと契約したら、いよいよ本格的な打ち合わせが始まります。

以前投稿したこちらの記事では、打ち合わせに関する筆者からのアドバイスとして、「確認事項は事前にメモしておきましょう」とご紹介しました。

確認事項をメモするって、具体的にはどんなこと?

とにかく気になったことは何でもメモすることをおすすめするよ!

とは言え、なかなかイメージが沸かない方もいると思います。

今回はそんな方のために、筆者が実際に打ち合わせの際に使っていたメモを公開したいと思います!

「打ち合わせで何を確認すればいいかわからない!」という方は、ぜひ参考にしてくださいね。

- 打ち合わせでのメモのポイント

- 筆者が確認してよかったと思う項目

それではいってみましょう!

気になったことは何でもメモしておく

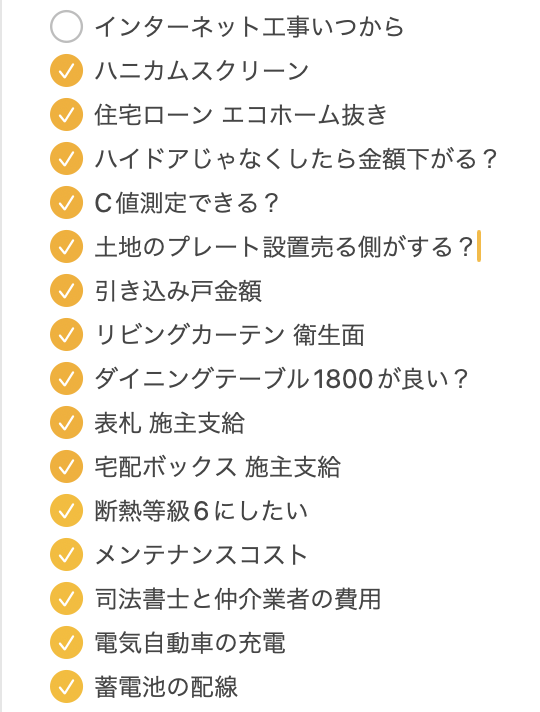

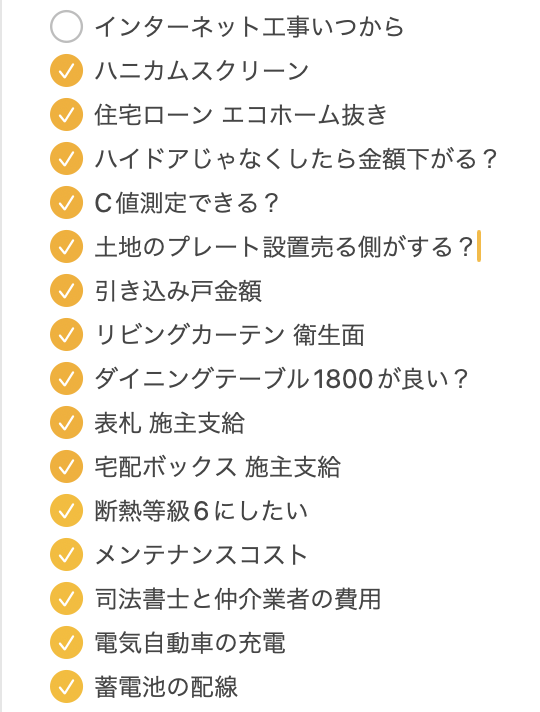

筆者はiPhoneの「メモ」アプリのリマインダー機能を使い、夫婦で共有して利用していました。

このメモアプリでなくてもいいですが、いつでも手元にあって家族と共有できるものが便利でおすすめです!

筆者は、本当に細かいことまで聞きまくりました。(笑)

家は人生で一度きりの高い買い物です。

確認してよかった!おすすめの項目一覧

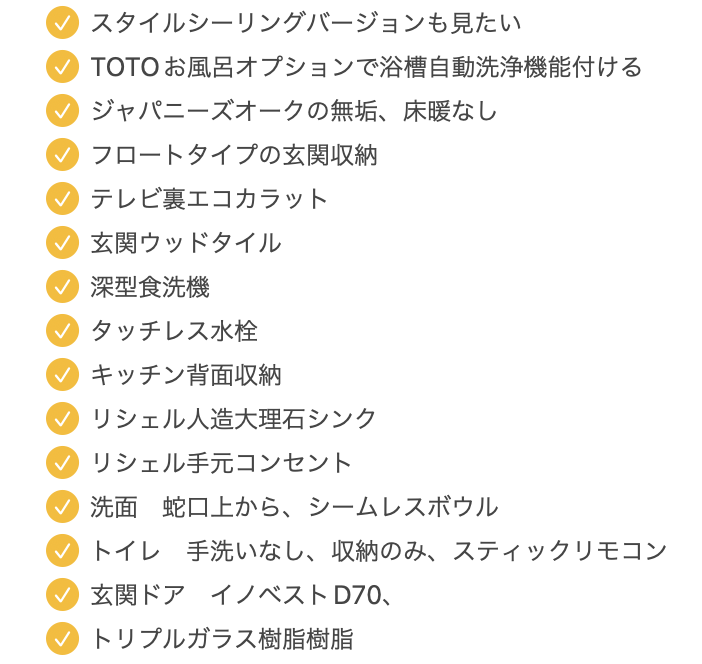

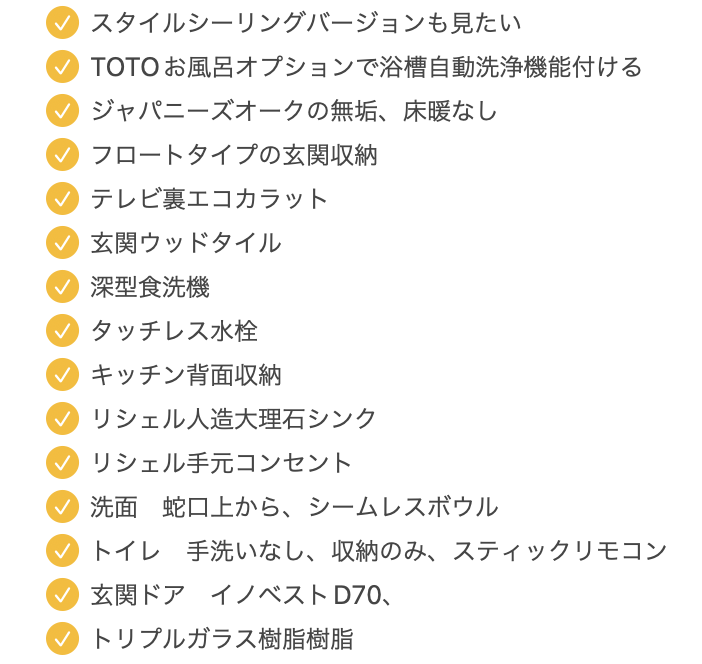

画像を載せた筆者のメモに書かれている項目は、ほんの一部です。

正直自分でも内容を覚えていないようなメモもちらほら…

打ち合わせで聞きたいこと、確認したいことは、それぞれのご家庭で異なるものです。

どのような家を作りたいか、営業さんや設計士さんが何に重きを置いているか、など、様々なことが関わってくるからです。

そのため筆者が確認したことを全て真似する必要はありません。

ただ、筆者が「これは確認しておいてよかった」と思う項目がいくつかあります。

それらの項目を一気に紹介しますので、「何を聞けばいいかわからない」という方は、ぜひこれを参考にしてみてください!

- 解体作業はいつまでに終わっていればいいか

-

購入した土地が建物付きで、その建物を取り壊す必要がある場合、スケジュールを確認しておきましょう。

- キャンペーンの適用

-

適用されるキャンペーンによっては途中で建築面積を変更した場合、割引額も変動する可能性があります。

間取りを変更した際には割引額の変更があるか確認しておきましょう。 - 家のスペック

-

打ち合わせで決めた間取りや仕様で、長期優良住宅やZEHなどの基準に適合しているかどうか確認しておきましょう。

固定資産税の減額や子育てエコホーム支援事業等の補助金などが受けられるかどうかに関わります。 - 断熱等級

-

間取りが仮決定したら、その間取りで断熱等級がいくつになるか確認しましょう。

断熱等級5以上は必須、個人的には出来れば6以上をおすすめします。 - 窓のシャッター

-

プランにもともとシャッターが含まれていたり、別で注文しないといけなかったりと、ハウスメーカーによって異なります。

シャッターが必要な方は特に、忘れずに確認し注文しておきましょう。網戸も同じです。 - エアコンの位置

-

寝室のエアコンの風が頭に直撃する位置になっていませんか?

あらかじめ家具の位置を決め、それに適したエアコンの位置を決めることをおすすめします。 - 蓄電池の配線

-

太陽光発電を採用する方は、蓄電池の導入も検討の余地があります。

筆者の場合、現段階では蓄電池の金額が高いので今回は蓄電池を導入せず、将来的に導入できるような配線のみしてもらいました。 - 電気自動車の充電用コンセント

-

ハウスメーカーによっては標準で電気自動車用の充電コンセントが採用されています。

将来的に電気自動車を購入する可能性がある方は、電気自動車用の充電コンセントを設置してもらいましょう。 - コンセントの位置

-

コンセントが希望する場所にあるかどうか、図面で確認しましょう。

提示されるプランでは、標準的な位置と標準的な数のコンセントが図面に表示されているはずです。

具体的な生活をイメージして、家電を置く予定のある場所にコンセントを設置してもらいましょう。 - 施主支給

-

ネットショップなどで自分の好きな物を購入して大工さんに施工してもらう「施主支給」。

施主支給が可能かどうか、可能ならいつまでに用意すればいいか、確認しておきましょう。施主支給について、詳しくはこちらの記事をチェック!

- カーポートの準備

-

外構の話になりますが、すぐには必要ないけど将来的にカーポートを利用する可能性がある場合、設置するためのスペースがあるかどうか確認しましょう。

また、カーポートのポールを設置する可能性がある場所を砂利にしてもらうなど、将来設置できるように対策してもらいましょう。

最後に

今回は、筆者の経験に基づき、打ち合わせでの確認事項について紹介しました。

いかがだったでしょうか。

打ち合わせは、ハウスメーカーの担当者と家に住む施主が、お互いに意見を出し合って話し合う場だと思います。

しかし、こちらは素人、あちらはプロです。

こちらの希望することが、プロからすると「それはやめたほうがいい」ということもあるかもしれません。

大切なのはこちらの希望を後悔のないように伝えること。

最後までお読みいただきありがとうございました!